Asud vous parle de dope depuis vingt-quatre ans sur un mode particulier qui peine à trouver une définition mais qui explique peut-être notre longévité. Pour caractériser ce ton, on pourrait inventer un néologisme : le « bloodisme ». Et on dirait d’une situation qu’elle est « bloodiesque », comme on écrit « dantesque », un adjectif qui ne se comprend que si l’on connaît l’univers particulier de l’auteur qui l’inspire. Le bloodisme, c’est une façon de parler des drogues qui n’est ni du pathos, ni du ricanement, ni du scientisme. C’est un mix de gore et d’humour au second degré. L‘élégance de parler de la dureté de la vie de tox avec infiniment de légèreté. C’est une recette difficile, un chemin étroit qui sert de marquage de nuit. Grâce à Bloodi, nous suivons… une ligne… de crête…

Il existe plusieurs façons de parler des drogues. Le mélodrame reste la plus facile, mais la petite déconne sur le pétard gagne aussi des parts de marché. Depuis quelques années, nous subissons également la montée du discours addicto « scientifique et objectif », ayant le mérite de prétendre se baser sur des statistiques, ce qui ne l’empêche pas d’être aussi faux-cul que les deux autres.

Commençons par le plus classique, et il faut bien le reconnaître, le mieux partagé : la dramatisation avec une pointe de pathos… Ce ton est d’autant plus surprenant que, soyons honnêtes, pour la grande majorité d’entre nous, les drogues et l’alcool ne riment pas avec tristesse et désespoir. Mais il est admis une fois pour toutes que le mode geignard, voire l’imprécation vertueuse doivent demeurer les véhicules standard dès lors qu’il s’agit de donner des informations sur les drogues, la manière de les consommer, sur qui les vend et qui les achète. C’est le royaume des fameuses paniques morales (lire Flakka : la panique morale à 5 dollars) qui empruntent les faux-nez du moment, les « drogues du viol », les « drogues qui rendent accro à la première prise », les drogues qui font semblant d’être douces mais qui rendent schizophrène… Bref, au même titre qu’il n’y a pas de drogués heureux, il n’y aurait pas de drogues innocentes. Le pire est que les consommateurs eux-mêmes utilisent volontiers ce véhicule confortable pour narrer leurs propres expériences. Le cinéma et la littérature nous régalent de biopics plus ou moins authentiques où Christiane F. se donne la More sur les Chemins de Katmandou. À titre d’exemple, il faut visionner Requiem for a Dream, le film inventé pour casser le moral au fêtard le plus endurci.

À l’autre bout du spectre, vous avez le genre « rigolade de potache ». « Il a fumé la moquette ! » Et voilà un vilain petit sourire qui pointe sur le visage des animateurs de plateaux télé dès que l’on parle de fumette ou même de lignes de coke. Dans la foulée des Frères Pétards ou de la série Weeds, un minuscule coin de tolérance s’est glissé dans la solennité officielle avec la popularisation du cannabis, mais un tout petit coin strictement réservé aux divertissements façon amateur de « l’esprit Canal ». Un clin d’œil entre initiés, certes, mais un espace sans doute appelé à prospérer à l’ombre d’une censure officielle qui reste la norme pour les discussions sérieuses entre adultes responsables.

À propos de sérieux, la troisième langue utilisée par les médias Main Stream est celle des articles à connotation scientifique, ceux qui référencent l’OFDT toutes les quatre lignes en citant abondamment psychiatres et neurobiologistes. Cette communication, qui se veut moderne et non moralisatrice, a tout de même pour objet essentiel de ne parler que des dangers liés à la consommation de substances. Elle reste en cela profondément influencée par cette loi de 1970, qui prescrit de ne jamais présenter une substance interdite « sous un jour favorable ». Les addictologues tentent bien de se dédouaner en disant beaucoup de mal de l’alcool et du tabac mais au final, on reste dans une communication calibrée pour stigmatiser l’ivresse. Seule différence : les prescriptions sanitaires se substituent aux anathèmes moralisateurs. Que faire pour passer les mailles d’un filet solidement tressé par des lustres d’hypocrisie ?

À propos de sérieux, la troisième langue utilisée par les médias Main Stream est celle des articles à connotation scientifique, ceux qui référencent l’OFDT toutes les quatre lignes en citant abondamment psychiatres et neurobiologistes. Cette communication, qui se veut moderne et non moralisatrice, a tout de même pour objet essentiel de ne parler que des dangers liés à la consommation de substances. Elle reste en cela profondément influencée par cette loi de 1970, qui prescrit de ne jamais présenter une substance interdite « sous un jour favorable ». Les addictologues tentent bien de se dédouaner en disant beaucoup de mal de l’alcool et du tabac mais au final, on reste dans une communication calibrée pour stigmatiser l’ivresse. Seule différence : les prescriptions sanitaires se substituent aux anathèmes moralisateurs. Que faire pour passer les mailles d’un filet solidement tressé par des lustres d’hypocrisie ?

Depuis un peu plus de vingt ans, nous essayons de tracer notre route entre ces trois chemins. Le pathos et les ricanements de potaches restent bien en cours dans les médias, le discours addicto, passablement ennuyeux, étant plutôt réservé à la presse écrite. Soyons juste, notre journal est lui-même souvent marqué par ces trois courants qui se succèdent parfois dans nos colonnes sans forcément se juxtaposer. C’est pourquoi nous sommes débiteurs vis-à-vis du petit bonhomme à crête. Lorsque Pierre Ouin débarque à la rédaction d’Asud journal avec sa BD sous le bras (lire Et Pierre est arrivé…), nous ignorions que son personnage fétiche allait devenir notre meilleur porte-parole pour pratiquer une novlangue sur les drogues.

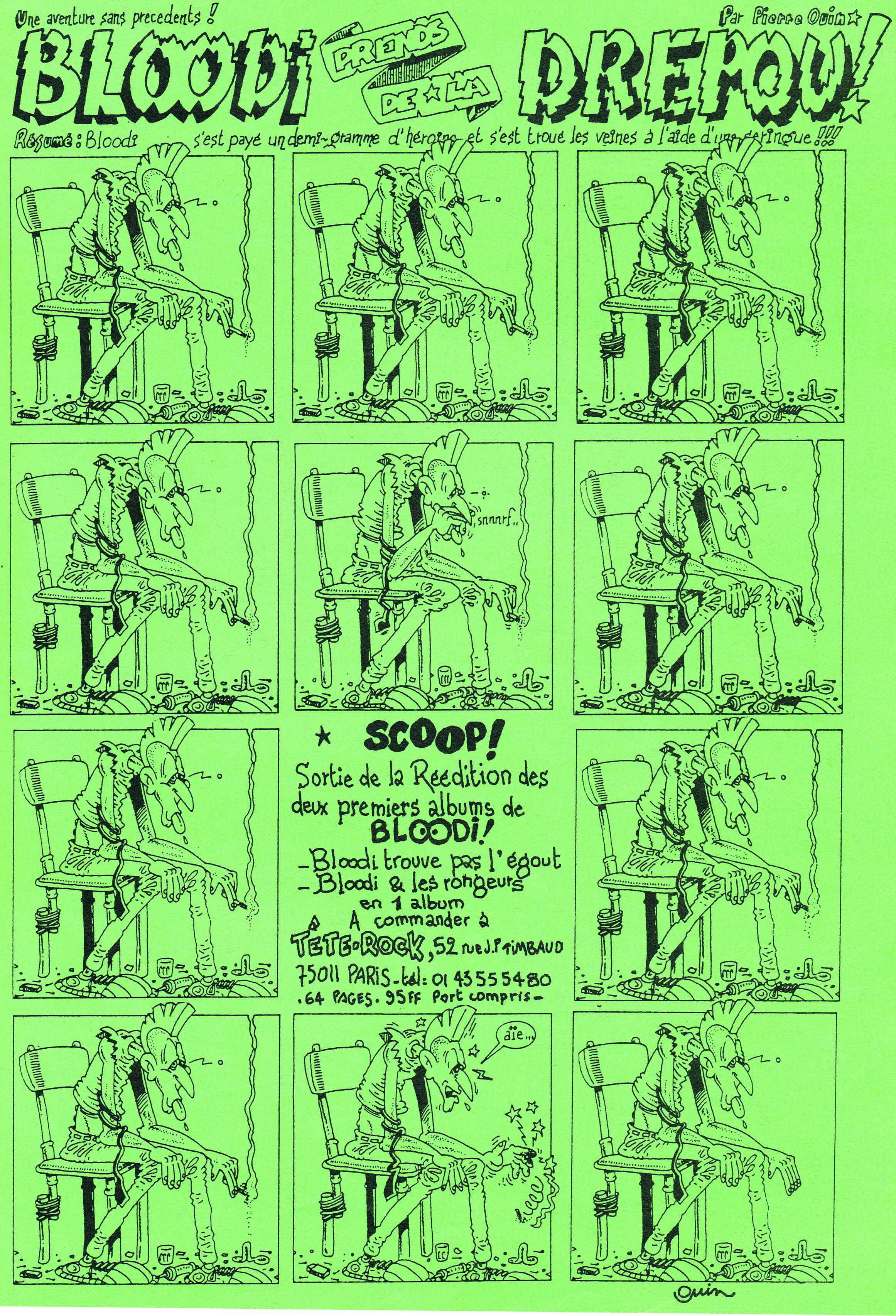

Ça commence comme une voix off de commentaire animalier : « Bloodi s’est payé un demi-gramme d’héroïne et s’est troué les veines avec une seringue. » Douze cases se suivent, identiques, nonobstant la taille grandissante de la cendre qui refuse de tomber avant que le mégot incandescent n’entre en contact avec le doigt du fumeur. Puis il reprend la pose, les paupières se baissent comme le rideau du IIIe acte… et la vie continue, indéfiniment, identique elle aussi. Bloodi prend de l’héro est un chef d’œuvre d’Understatement. Le temps est suspendu par cette stupeur indéfinissable de l’héroïne qui offre pour une somme modique le même confort aux princes et aux mendiants.

Dans le n°27, sorti en 2005, un Bloodi transformé en Popeye nous dit « Shootez pas le Subutex les mecs, on a l’air con ». Là aussi, tout est dit…

Dans le n°27, sorti en 2005, un Bloodi transformé en Popeye nous dit « Shootez pas le Subutex les mecs, on a l’air con ». Là aussi, tout est dit…

Nous tentions déjà de décrire cette convergence entre Asud et Pierre Ouin en présentant le Courrier toxique : « Pour naviguer dans l’étroit goulet qui sépare l’exhibitionnisme du pittoresque, une solution existe : c’est le rire. » (lire Pierre Ouin et ASUD vous présentent Courrier Toxique).

Le bloodisme, c’est cette faculté de choper le détail qui tue, au sens propre, le truc craignos que l’on évite de placer dans les dîners en ville. Puis de faire de cette marque, considérée comme horrible par l’extérieur, un gag, une phénoménale rigolade qui dit les choses en restant à la hauteur du sujet, de l’intérieur, en se regardant face au miroir, d’aucuns diraient du point de vue de la communauté.

Bloodi, c’est le Tintin des junkies, un punk à la crête indémodable qui incarne à la fois un style de vie bohème, une obsession assumée de la défonce et une absence de sens moral revendiquée. Malgré cette accumulation de stéréotypes désobligeants, une vraie tendresse imprègne la narration des aventures du petit punk perfecto noir. Bloodi restera pour Asud le vrai, le seul symbole ouvertement communautaire.

Existe-t-il un sentiment communautaire parmi les tox ? Vieux débat. Nous avons souvent répondu par la négative, mais quand on prend de la dope, tout le monde se retrouve sur un point : comment se procurer des substances le plus rapidement possible, à moindre coût et dans la plus grande discrétion ? Bloodi a tout de suite incarné quelque chose qui est aux antipodes de la solidarité : l’appât effréné du gain, le goût des arnaques, le mépris pour les faibles qui ne savent pas flotter dans ce monde de brutes. Une caricature insupportable quand elle est énoncée de l’extérieur, par des soignants ou des journalistes en mal de sensations, mais qui devient un signe de reconnaissance quand elle est un clin d’œil complice lancé par un keupon qui fait partie de la famille.

Existe-t-il un sentiment communautaire parmi les tox ? Vieux débat. Nous avons souvent répondu par la négative, mais quand on prend de la dope, tout le monde se retrouve sur un point : comment se procurer des substances le plus rapidement possible, à moindre coût et dans la plus grande discrétion ? Bloodi a tout de suite incarné quelque chose qui est aux antipodes de la solidarité : l’appât effréné du gain, le goût des arnaques, le mépris pour les faibles qui ne savent pas flotter dans ce monde de brutes. Une caricature insupportable quand elle est énoncée de l’extérieur, par des soignants ou des journalistes en mal de sensations, mais qui devient un signe de reconnaissance quand elle est un clin d’œil complice lancé par un keupon qui fait partie de la famille.

Bloodi est bien le premier des droguézeureux. Celui qui sait nous parler de nos plaies avec tendresse. Il incarne l’antithèse du pathos, des ricanements ou du scientisme qui sévissent quand on parle des dopes car il aime avant tout se moquer de lui-même. Bloodi, c’est nous, sans concessions, sans pudeur mais avec tellement d’humanité qu’il nous oblige à nous rappeler que si le rire est le propre de l’homme, l’usage des drogues n’arrive pas très loin derrière.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer