Quelle est votre réaction aux résultats de l’enquête Pharmasud ?

Stéphane Robinet (lire Stéphane Robinet, président de Pharmaddict) : Il y a une différence entre la méthadone et la buprénorphine, ce qui conforte ce que j’ai pu constater dans ma pratique et dans des discussions avec des copains pharmaciens : les pharmaciens font une différence dans la délivrance des deux médicaments. Soit parce qu’ils considèrent que la méthadone va s’adresser à des personnes plus « compliquées » ou plutôt, pour des raisons administratives. Comme la méthadone est un stupéfiant, il faut un coffre, un registre, faire une comptabilité un peu plus compliquée que pour la buprénorphine. C’est pour ces raisons que les pharmaciens n’ont pas trop envie de s’investir sur la méthadone. Même si certains ont l’impression que ces patients sont plus difficiles, la principale explication est administrative.

Après, il me manque les détails de l’étude pour être plus précis dans mon analyse. Si elle a été vérifiée par testing, je suis un peu surpris par ces chiffres en région parisienne. Ici en Alsace, j’ai plutôt l’impression que la majorité des pharmaciens délivrent ces médicaments, un peu moins la méthadone pour les raisons évoquées. Mais globalement, beaucoup délivrent. Pour les seringues, je suis encore plus surpris que seule la moitié des pharmacies en vende. C’est inquiétant.

La sensibilisation des pharmaciens à cette problématique semble en recul : une dégradation des relations pharmaciens/usagers ou les conséquences de tracasseries administratives ?

S.R : Globalement, malgré une méconnaissance réelle des usagers, les pharmaciens se sont rendu compte qu’ils étaient des gens « normaux » et qu’ils n’avaient pas plus de problèmes avec eux, à part dans des endroits particuliers. Par contre, le travail administratif supplémentaire qu’ils génèrent est assez chiant et non rémunéré. Dans certains coins, les actions des CPAM contre les pharmaciens ne facilitent pas non plus les choses. De plus en plus, les contrôles des CPAM servent davantage à embêter les professionnels qu’à favoriser les bonnes pratiques.

Les jeunes pharmaciens nouvellement installés ont plus la préoccupation de rentabiliser leur boutique que de faire de la santé publique. Attention, ce n’est pas un reproche : faire activement de la santé publique devient presqu’un luxe pour passionnés qui aiment le faire et peuvent se le permettre. Plus préoccupé par la gestion de sa boutique, le pharmacien lambda fera son boulot correctement mais sans plus. Et c’est compréhensible, le métier est devenu plus complexe, de plus en plus chiant. Sans vouloir faire de misérabilisme, les marges baissent, les pharmaciens sont obligés de s’associer en groupements pour tirer les prix, et d’avoir des politiques commerciales plus étayées pour maintenir la rentabilité des boutiques. Vous allez aussi avoir des gens passionnés et très engagés qui vont se donner à fond, surtout des pharmaciens qui vont mieux que d’autres car ils sont installés depuis un moment et peuvent donc faire leur métier plus confortablement. Les nouveaux doivent avant tout penser à faire du pognon et c’est normal, vu notre situation économique.

Malheureusement, tant que les actions de santé publique ne sont reconnues, ne sont pas évaluées, pas rémunérées, la professionnalisation ne suivra pas.

Cet argument semble moins pertinent pour les seringues et la faiblesse de l’information/orientation des usagers.

Cet argument semble moins pertinent pour les seringues et la faiblesse de l’information/orientation des usagers.

S.R : Oui et non. Faire de l’information suppose que le pharmacien ait été à des formations continues, donc qu’il a quitté son officine pour y aller. C’est vrai qu’il existe des formations conventionnelles continues payées par la Sécu qui indemnise le pharmacien. L’addictologie en fait partie, le pharmacien peut utiliser ces actions de formation, mais beaucoup ne le savent pas encore.

Ne serait-ce pas aux laboratoires concernés de faire de l’information ?

S.R : Surtout pas les labos ! C’est à la profession de faire savoir, à l’Ordre et aux syndicats. Du moment qu’il existe des formations conventionnées, c’est à la profession de se mobiliser, d’expliquer le dispositif et de le promouvoir, pas besoin des labos.

J’évoquais les labos dans un souci d’efficacité face à l’apparente baisse de sensibilisation de la profession, mais aussi de l’opinion publique, sur les virus.

J’évoquais les labos dans un souci d’efficacité face à l’apparente baisse de sensibilisation de la profession, mais aussi de l’opinion publique, sur les virus.

S.R : Vous me connaissez, je suis très sensibilisé à ces questions de toxicomanie, de santé publique, de VIH, VHC, RdR, je suis toujours très engagé là-dedans. Mais je vais me faire l’avocat du diable : j’arrive à comprendre que des gens ne soient pas forcément passionnés par ça. Tout le monde a ses intérêts. Certains pharmaciens sont plus mobilisés sur le diabète ou la sclérose en plaques parce qu’ils ont dans leur famille un enfant diabétique ou un parent qui a une sclérose. C’est souvent comme cela que se construit l’intérêt. Je n’irais pas non plus jeter la pierre sur un pharmacien en lui disant « tu pourrais t’investir un petit peu plus », chacun a le droit de choisir ses engagements. C’est par contre plus réaliste à partir du moment où le truc est professionnalisé, où on n’est pas que sur de la demande des services publics. Actuellement, on fonctionne comme cela, les pouvoirs publics disent « faites, faites, faites » et après, ils nous tapent sur les doigts quand c’est à leur sens mal fait. Au bout d’un moment, on peut ne plus avoir trop envie de s’investir et de s’engager. Et il ne reste plus que les passionnés, qui le font plutôt bien.

Comment sortir de l’impasse ?

S.R : Il y a deux manières de voir. Soit on laisse faire les passionnés parce qu’ils le font mieux que les autres et on organise bien un réseau de passionnés. Tout cela peut marcher s’il y a suffisamment de passionnés. Ou alors on estime que ce n’est pas raisonnable, et que c’est une mission et un engagement de toute la profession. C’est un tout autre discours et dans ce cas, il faut aussi mettre des moyens pour que cela soit une vraie partie du métier, pas seulement des recommandations et du volontariat. Je suis persuadé que cela peut marcher à partir du moment où ces actions sont rémunérées, codifiées, quantifiées et font partie intégrante du métier. Le problème est là : pour les pharmaciens, ces actions sont toujours dans le cadre du bénévolat.

Dans les zones à faible densité de services médicaux, n’est-on pas dans l’assistance d’urgence ?

S.R : Je suis complètement d’accord avec vous, mais j’ai eu beaucoup de discussions avec mes confrères sur ce point. Les réactions sont très tranchées : « On en a marre de faire des trucs pas rémunérés pour les beaux yeux des pouvoirs publics ou de la santé publique. » C’est un discours un peu choquant. J’admets volontiers que dans le code de santé publique, la mission du pharmacien est également de faire des actions de santé publique. Je suis donc d’accord avec vous mais le message n’est pas facile à porter.

Dans une société de plus en plus dirigée par des considérations financières, il serait surprenant que les pharmaciens échappent à cette tendance mercantile…

S.R : Si les actions sont rémunérées à juste titre puisque cela fait partie de la profession, ce n’est plus du mercantilisme. Le mercantilisme consiste à ne faire que des choses qui rapportent alors qu’il y a des choses qui ne rapportent pas qui seraient peut-être plus intelligentes à faire. Si le dossier est vraiment important, c’est le cas, et si les pouvoirs publics estiment et cela devrait être le cas que la promotion de la santé publique est finalement le meilleur moyen de faire gagner de l’argent à la société parce qu’on est dans la prévention de dégâts futurs, alors le calcul est très bénéficiaire. Il faut mettre les moyens. D’après moi, on trouverait une majorité de pharmaciens d’accord pour mener des actions de santé publique sur cette base.

Pour en revenir aux usagers, que peuvent-ils faire pour améliorer leurs relations avec les pharmaciens ?

S.R : J’ai du mal à répondre à cette question. Dans ma pratique, je reçois vraiment beaucoup d’usagers depuis une dizaine d’années, il s’est créé naturellement une sorte d’équilibre au cours des ans. Ce que nous sommes capables d’offrir en termes d’accueil, d’écoute et d’investissement, a sélectionné une partie des usagers que ça intéressait. Les moins intéressés ont été dans d’autres pharmacies. Je ne veux pas donner de leçon. J’ai un pool de plus d’une centaine d’usagers qui se répartissent de façon très harmonieuse dans mon activité professionnelle. C’est ma façon de travailler, les relations que j’ai établies dans les deux sens et aussi avec mon équipe. Tout pharmacien peut arriver à ce type de résultat. Maintenant si j’étais dans une cité avec des usagers « difficiles », des problèmes d’agression et des choses comme cela, je ne pourrais pas vous donner ce type de réponse. Nous avons réussi à gérer les rares fois où cela a été un peu tendu.

L’ambiance du quartier n’est pas comparable à celle de Sevran ou de la Goutte-d’Or…

S.R : C’est pour cela que je ne peux pas me permettre de donner des leçons. Moi, j’ai offert des services, un cadre, un dialogue, une organisation claire. Il y a plein de problèmes qui trouvent ainsi leur solution.

Certes, mais si on en croit l’étude Pharmasud, cela ne suffit sans doute pas pour améliorer rapidement une situation peu acceptable…

S.R : Il faut de la formation et de l’information. Si on a une meilleure information des pharmaciens et une meilleure formation sur la RdR, c’est forcément positif. En termes de médiation, il y a des coins où la Sécu pourrait un peu lever le pied. En ce qui concerne les usagers, il faut personnaliser les relations en fonction de sa clientèle, de son quartier, du charisme des membres de l’équipe et du titulaire, et cela se passe bien. Dans mon cas, cela ne me paraît pas trop compliqué mais je ne suis pas à la Goutte-d’Or mais à Strasbourg, dans un quartier pas difficile. Si le pharmacien de Sevran arrive à avoir des relations non-conflictuelles avec ses usagers et que la Sécu ne l’emmerde pas, au bout d’un moment cela se passe bien.

N’est-ce pas plutôt l’inverse ?

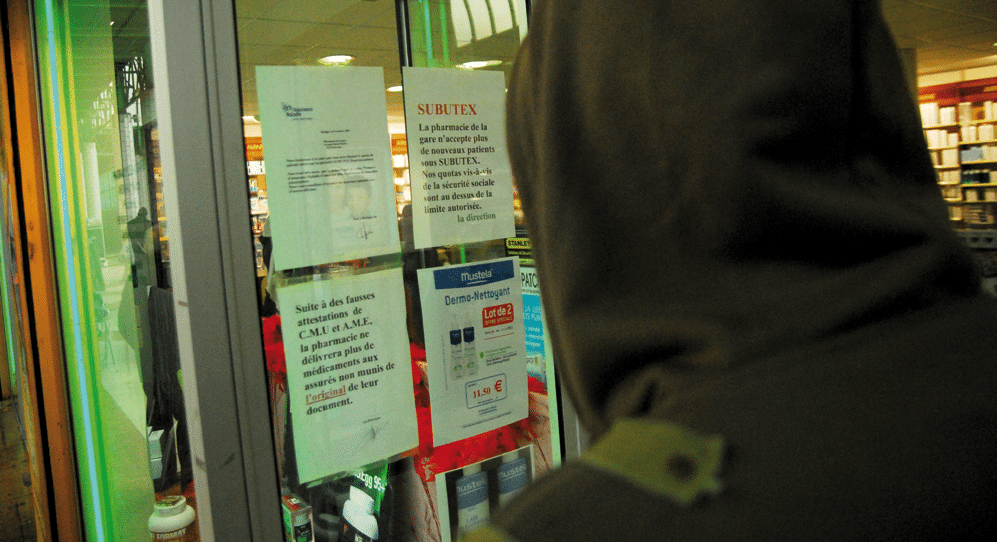

S.R : Quand un pharmacien a des problèmes à cause d’un trop grand nombre de prescriptions de méthadone et de Subutex®, la Sécu lui bloque les dossiers. Cela veut dire qu’il est payé au bout de cinq à six semaines au lieu de trois jours. Sur des gros volumes, ces pharmaciens sont étranglés. Si ces pratiques deviennent trop fréquentes dans une région, il n’y aura plus un pharmacien qui voudra faire de la substitution. Les zones problématiques vont s’étendre. Il y a une grande méconnaissance des addictions de la part des pharmaciens et des médecins de la Sécu. Pareil pour le VIH, le VHC, la méthadone, la buprénorphine, les autres consommations, les prescriptions et les dosages, ils mélangent tout.

Ils ne sont pas les seuls à méconnaître le sujet, ils subissent aussi des pressions hiérarchiques et politiques, le mésusage et le trafic de rue sont régulièrement dénoncés et officiellement traqués…

Ils ne sont pas les seuls à méconnaître le sujet, ils subissent aussi des pressions hiérarchiques et politiques, le mésusage et le trafic de rue sont régulièrement dénoncés et officiellement traqués…

S.R : Ici aussi, un préfet s’est un jour excité. On lui avait dit qu’il y avait du trafic transfrontalier avec l’Allemagne. C’est logique vu la position géographique de Strasbourg et aussi parce qu’on trouve régulièrement près de la gare des gars qui dealent quelques comprimés de Subutex®, rien de plus. Ce n’est pas une grosse affaire. De manière générale, le pharmacien dealer est une vue de l’esprit. Il peut y avoir trois ou quatre cas limites sur 150 clients, cela ne justifie pas de sanctions, ni de harcèlement.